本文

【ふるさと学芸館】「あれやこれや」(令和7年7月)について

ふるさと学芸館「あれやこれや」 今月は・・・

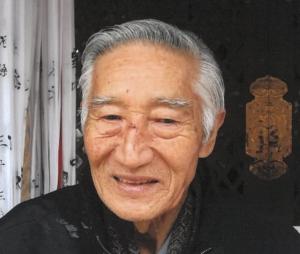

「宮大工 細川豊一(ほそかわとよかず)」

です!

大原の寂光院(じゃっこういん)本堂や東山の清水寺三重塔。最も京都らしい風情と言われ、多くの観光客でにぎわうこれらの古い寺院の復元や解体修理を担ったのが、観音寺市出身の方であることをご存じでしょうか。

その方は、大野原町残水(のこず)生まれで、文化財建造物木工主任技能者の資格をもち、京都府嘱託員大工であった「細川豊一」氏です。細川氏は、昭和27(1952)年、21歳で本山寺本堂の解体修理に係わったことを機に宮大工の道に進み、日本各地で修行をした後、38歳の時から京都を拠点に多くの文化財を蘇らせました。

放火によって焼け落ちた状態の寂光院本堂の部材の組み方や彫刻、模様について丹念に調査し、太さにばらつきがあった本堂の柱も4年の歳月をかけて忠実に再現しました。また、独り立ちする際に師匠からはなむけとして贈られた2本の鋸(のこ)を、歯がすり減っても自身で目立てをし、60年以上使い続けました。これらのことからも仕事への真摯さと誠実な人柄がうかがえます。

本館には、細川氏が再建と解体修理を手掛けた寺社仏閣等の写真やその足跡を記した資料と共に、釘を使わない「継手(つぎて)」や「木組(きぐみ)」などの優れた技法を展示しています。どうぞご覧ください。